Pouvoir et Indonésie

Jeux politiques et métamorphoses de Jakarta

Les kampung, habitats mixtes et horizontaux où diverses catégories sociales cohabitent, constituaient la forme principale d’habitation dans la capitale indonésienne jusqu’aux années 1980, quand les programmes d’évictions se sont multipliés. Le modèle de logements pour les pauvres est alors devenu celui de l’appartement en immeubles verticaux. Ces différentes visions urbanistiques se sont trouvées au centre de rivalités entre le gouvernement et la société civile, où l’on voit que l’expression du pouvoir n’est pas aussi formelle qu’on le croit.

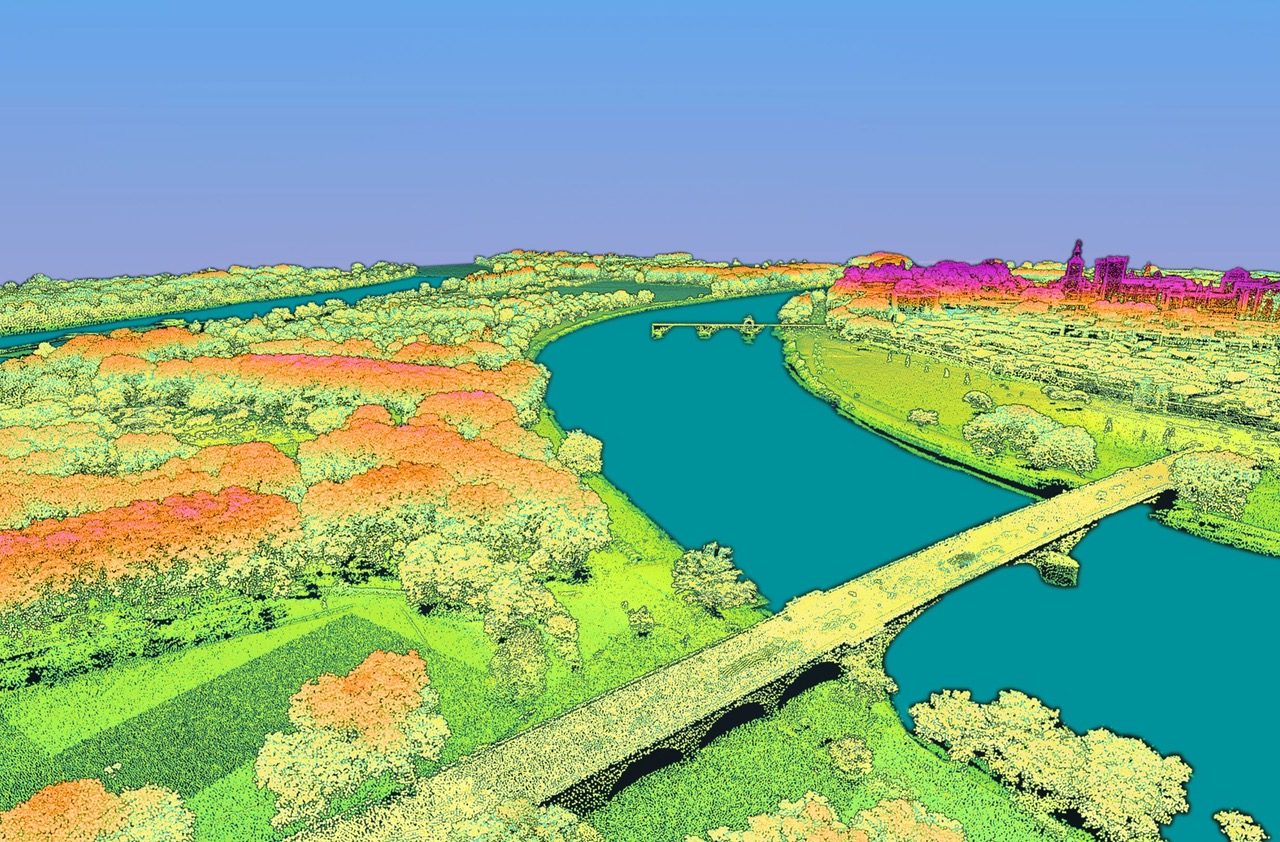

Cartographier l'anthropocène, © IGN, 2025

Métropole de près de 30 millions d’habitants (dont une dizaine dans les limites de la province spéciale, le Daerah Khusus Jakarta), Jakarta est depuis l’indépendance l’un des emblèmes du pouvoir indonésien. Remodelée par le président Soekarno, elle a connu l’implantation de nombreux symboles, avenues et quartiers qui venaient faire concurrence aux quartiers coloniaux : les avenues Thamrin et Sudirman en particulier, qui sont devenues par la suite la colonne vertébrale du nouveau centre des affaires, le Triangle d’Or, en expansion constante. C’est là que l’on trouve aujourd’hui la majorité des tours de bureaux et d’appartements, symboles de la modernité indonésienne, mais aussi des centres du pouvoir politique (parlement et plusieurs ministères). Tours et verticalisation matérialisent ainsi une modernité internationale, selon le modèle d’autres capitales régionales comme Singapour.

Cependant, jusqu’à il y a peu, les formes d’habitats mixtes et horizontaux, les kampung – ces quartiers populaires où diverses catégories sociales cohabitent – étaient omniprésents et constituaient même la marque de la capitale indonésienne, comme de tant de villes à travers le pays. Jusqu’aux années 1990, entre 70 et 80% des Jakartanais y vivaient. À partir des années 1960, Jakarta était même devenu précurseur des programmes de réhabilitation des quartiers populaires. Le programme Mohammed Husni Thamrin d’amélioration des kampung servit ainsi de modèle à la Banque mondiale pour la revitalisation des bidonvilles dans les années 1970.

À partir des années 1980, les programmes d’évictions se sont multipliés. Sous l’influence de Singapour et des changements de politique de certains bailleurs de fonds internationaux, comme la Banque mondiale, le modèle prédominant de logements pour les pauvres est peu à peu devenu celui de l’appartement en immeubles verticaux. Cela a donné au secteur privé (et aux entrepreneurs) un rôle clé dans la consolidation du logement. L’amélioration des quartiers existants a ainsi commencé à passer au second plan.

Ces différentes visions de l’avenir du logement et de la forme de Jakarta se sont donc trouvées au centre de rivalités entre le gouvernement et la société civile. Elles opposent, d’une part, une ville moderne de classe mondiale, qui aurait tous les attributs de la modernité internationale (tours de verre, centres commerciaux, super blocs, tours d’appartements standardisés, etc.), et, d’autre part, une ville s’ancrant dans une identité et une histoire ancienne – les kampung – avec des politiques d’amélioration de l’habitat sans déplacer les habitants. Dans un tel équilibre de forces, les kampung semblent voués à l’éradication par les autorités, car ils contredisent l’image d’une ville moderne verticale.

Une lutte qui n’est pas toujours publique, entre gouvernement, entrepreneurs et ONG locales, s’est ainsi mise en place qui traduit les manières dont fonctionne le pouvoir au jour le jour en Indonésie. Ces ONG d’aide et de défense des populations les plus pauvres ont commencé à proposer des alternatives à ces perspectives dominantes. Parmi les exemples les plus emblématiques, on trouve le cas de la Ciliwung qui traverse le quartier de Bukit Duri, l’un des quartiers centraux les plus soumis aux inondations récurrentes dans la ville. Une ONG, Ciliwung Merdeka, s’y était installée en 2000 afin d’aider l’économie du quartier, par des projets communautaires, économiques, culturels ou de gestion des inondations.

À partir des années 2010, ce quartier commença à être menacé de destruction. Le gouvernement de Jakarta soutenait que la solution aux inondations récurrentes ne pouvait passer que par la bétonisation des berges et l’éviction des kampung qui s’y trouvaient. En lien avec d’autres ONG comme le Jaringan Rakyat Miskin Kota qui défendait des kampung au nord de la ville, Ciliwung Merdeka se mit donc à défendre les habitants face à ces menaces, dans une lutte de pouvoir aux multiples facettes.

Ces ONG se mirent à proposer des alternatives, en relation avec des cabinets d’architecture. Elles conçurent des immeubles sur pilotis, adaptés aux inondations, avec des espaces d’activités économiques et communautaires, comme dans les kampung. L’élaboration de contre-projets, parfois faisant des compromis avec la verticalité, fut ainsi une première manière de lutter contre ces modèles de modernité. Le but était de maintenir les habitants sur place, dans leurs quartiers d’origine, sans les déplacer à la périphérie de la ville.

Elles organisèrent également des manifestations, contestèrent en justice les décisions officielles, avec plus ou moins de succès. Elles tentèrent d’occuper le plus possible l’espace médiatique, dans ce qui pouvait sembler à première vue une technique de confrontation. Les autorités les accusaient quant à elles de provoquer des émeutes et de ne pas représenter la population.

Ces jeux montrent combien l’expression du pouvoir est beaucoup plus interpersonnelle que territoriale, informelle, ou délimitée par des fonctions et compétences.

En 2016, le quartier le long de la Ciliwung fut détruit. L’entrée des bulldozers provoqua des émeutes des habitants. L’ONG Ciliwung Merdeka fut accusée par le gouvernement de Jakarta d’en être à l’origine. Sans preuves, on arrêta de le dire. Il s’agissait de délégitimer l’ONG aux yeux du public. On essaya également d’affirmer qu’elle n’était pas représentative de la population, ce que l’ONG réfutait en produisant des témoignages du soutien des habitants. D’autres acteurs tentèrent d’intervenir dans le quartier, afin de convaincre les habitants d’accepter de faibles compensations des autorités et de partir. Cela allait à l’encontre même des actions de l’ONG qui œuvrait à l’unité des habitants dans leurs revendications de relogement. Parallèlement le directeur de l’ONG essaya de mobiliser ses amis haut placés et même le président de la République qui était venu lui rendre visite.

Ces différents acteurs jouaient ainsi de registres différents de pouvoir. Celui du nombre, de la légitimité sociale, académique ou judiciaire pour les ONG. Ceux de l’autorité du pouvoir des urnes, du savoir des techniciens et des politiques internationales pour le gouvernement. Mais ces différentes sphères de pouvoir n’étaient pas aussi distinctes et imperméables qu’il y paraissait.

Les attitudes du gouvernorat de Jakarta, par exemple, étaient ambivalentes. Entre ententes et évictions soudaines, une panoplie de situations étaient présentes. Ainsi lors de sa campagne au poste de gouverneur de 2012, Jokowi, le futur président, était venu rendre visite à l’ONG Ciliwung Merdeka. Si, d’une part, cela pouvait s’apparenter à une légitimation du travail de l’organisation, inversement le candidat s’appropriait grâce à l’ONG une image de gouverneur des habitants pauvres. Ainsi chacune des parties accédait aux sphères de l’autre. De même, certains membres de la société civile tentèrent de travailler dans l’administration de Jakarta. Taxés de trahison par certains, ils tentaient de faire entendre leur cause depuis des lieux plus proches du pouvoir. Ces faits mettent en lumière l’organisation du pouvoir et de la politique à Jakarta. Entre affrontement et entente, d’autres mouvements apparaissent au-delà de la confrontation classique pour s’emparer des registres de légitimité des protagonistes adverses.

Ce n’est finalement qu’avec le changement de gouverneur en 2017, et l’établissement d’un « contrat politique », que les évictions ralentirent. Cette transaction monnayait le vote des habitants en échange de garanties de relogement sur place et de la baisse du rythme des évictions. Avec un accord, maintenu secret, le candidat au poste de gouverneur s’engageait à arrêter les évictions et à reloger les habitants dont les maisons avaient été détruites dans 21 circonscriptions de la ville. Celles-ci devaient voter pour lui. En échange les habitants se voyaient attribuer des droits fonciers et relogés.

À la suite de la victoire du gouverneur en question, Anies Baswedan, l’une des premières mesures fut de permettre aux quartiers du nord de la ville de se reloger sur place dans des abris de fortune. Les habitants le long de la Ciliwung durent attendre plus à l’écart. Le problème pour les ONG était de négocier et de pousser l’administration municipale à ne pas oublier ces habitants une fois élus et d’affronter l’inertie de l’administration municipale. Finalement, pour les cas emblématiques à Kampung Akuarium ou à Kunir au nord de Jakarta, des logements sociaux gérés sous forme coopérative furent finalement inaugurés en 2022. Il en fut de même avec les habitants de la Ciliwung, mais ils furent relogés plus loin à Cakung, à l’est de Jakarta, dans des immeubles qui laissaient cependant place à des espaces collectifs et d’activité, et qui ont chacun gagné des prix d’architecture participative.

Ces différentes histoires à plusieurs échelles à propos du devenir de la ville, qui vont de la mise en œuvre d’une ville verticale de façon plus ou moins dirigée, jusqu’aux ententes entre différents acteurs, révèlent à la fois des affrontements visibles et des accords cachés. Dans ces luttes, les différents protagonistes tentent de profiter des compétences des uns et des autres afin de gagner du pouvoir, souvent de manière invisible. Un grand nombre d’acteurs intervient ainsi dans l’arène urbaine, issus des mondes économiques, des institutions internationales, des différents échelons du gouvernement urbain et de la société civile.

À cela s’ajoutent les caïds et autres groupes mafieux, régulièrement présents dans l’exploitation des territoires de Jakarta, tantôt pour paraître défendre les habitants, tantôt pour aider à faire pression sur eux, ou les évincer. On les rencontre par exemple dans les récits d’incendies de kampung, dans les transformations des marchés, mais aussi dans les propositions de dédommagements très faibles. Tous participent à l’expression du pouvoir à Jakarta de différentes manières. Ils mobilisent chacun à leur manière différents régimes de vérité et différentes idéologies afin d’imposer leur vision. Ces jeux montrent combien l’expression du pouvoir est beaucoup plus interpersonnelle que territoriale, informelle, ou délimitée par des fonctions et compétences. Ce qui compte le plus est le nombre de suiveurs, l’influence sur les personnes, beaucoup plus que la domination sur un territoire, avec des frontières bien établies.

Article publié le 30 septembre 2025.

- Partager :

- copier le lien

- sur bluesky

- sur Facebook

- sur Linkedin

- par Email

Auteur·e·s